markovproperty.hatenadiary.com

この意味での「教養」は、『山月記』と『ごんぎつね』を結ぶ、すなわち、「合理的人間性」と情操豊かな人間性を、原器となる言語教育を通じて育む、心理学的な意味での主体形成を目的として、義務教育等(後期中等教育を含む。)に移管されたのではないかと思う。

あまり言及されないが、『ごんぎつね』で目指される読解力は、ビネーの知能観と親和性が高いと思うのだが※、それはもとより、心理学的な観点から言語教育が考察されうることを示していると思う。

※田中ビネー知能検査Ⅴ 第77問[10歳]文の完成

私には、『ごんぎつね』とこの問題は、「答えを出す公文」と「問題を出す公文」程度の違いのように感じられる。

公文のCMで,日本では2+3=□とやるところを,イギリスでは□+□=... - Yahoo!知恵袋

知能テストは結局は社会性の成熟を問うしかできないと思うが、すぐれて言語的な活動を通じて達成されることを表現していると思う。心理学の成果だろう。

いい加減なことを言うと、助詞、接続詞ひとつの選択で、社会的な広がりを陰に陽に主体的に感得できるようになっている。例えば、〈も〉の一語を選ぶだけで、そのテキストに背景を生みだすことができる。それがとどのつまりは社会的な広がりのことである。

日本史には、通俗的な表の歴史と、そうではない歴史があるのだが、例えば、福沢諭吉に対して金子堅太郎、渋沢栄一に対して一木喜徳郎、美濃部達吉に対して 、夏目漱石に対して元良勇次郎、西田幾多郎に対して暁烏敏

近代化を前期と後期に分けるとすれば、それは19世紀の科学革命とそれに先立つ数学革命によって起こったバックラッシュである世界的なオカルトの席巻でわけられるはずで、前期をポストキリスト教化の時代、後期を反機械(的科学主義)化の時代と呼んで差し支えないように思うが、それは潮流であって、一貫して、憧憬される自然と主体との関係があったように思う。

日本人好みの議論だと、「理系」対「文系」となるのだろうが、「証拠」対「証言」と考えた方が見通しは良いと思う。

ただ、ここにおいてすら、ソクラテスの「科学性」は等閑に付されているのであって、それはアメリカ人の専売特許となっているのかもしれない()。

「証言」と「証拠」の対立が存在論に根差す蓋然性の科学として

「約因論」と「カウサ理論」や「牽連性」とに(アリストテレスの目的的世界観を通じて、就中真空論を通じて)「フロギストン」と「エーテル」との議論の親和性を見出すことが次のステップではないかと思う。

つまり、存在(そのもの)と情報の分別である。

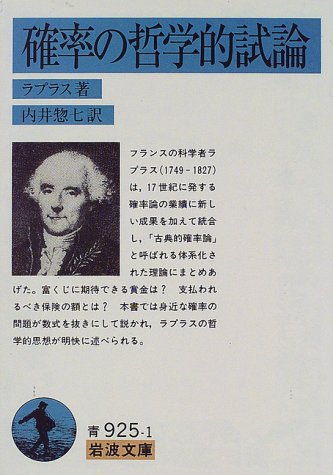

主体(をテキストの内外に配置することの違い)が、〈概念〉と〈対象〉を分別する際の鍵となったが、『ラプラスの悪魔』はまさにそういった話ではないかと思うようになった。

ラプラスがやたらと『アナロジー』を言いだすことに、オイラーの関数へのこだわりと共通する、歴史的な課題を見出すことができると思う。

技術論は日本人好みでもあるが、本質的には、〈主体〉をどこに置くかである。

それがまさに〈判断〉を決するからである。

〈判断〉という方法的には再帰的な〈概念〉化をいかにテキストから排除するかに1000年苦慮してきたのであった。

それは原器としての人間(存在)から、原基としての言語への移行のプロセスであったと思う。それはとどのつまりは、矛盾的即分岐的な中間項の適当な構成に拠っているのであるから、近代的なデカルトからオイラー、ハミルトン、現代的なコルモゴルフに至るまでを見渡して、ソクラテスが「科学の祖」なのであった。現代的になったのは、言語(記号)に完全に依存できるようになったくらいである。

日本人の歴史を見る時には、反対的に、

オカルトからアプローチした方が馴染みやすいと思う。

当時、いかに心理学こそが「学問の王」だったかが、わかりやすいと思う(そういった意味では、元良勇次郎こそが、影響力の点で明治大正の最重要人物であるーがほとんど顧みられない。顧みられないことがいかにアポケー的に「非科学的」であることを完全にしているか。それくらい「非科学的」であることが徹底されている)。

それがいかに捉えにくいかは文学者を見ればわかる。

「精神分析学という学問自体、まともに取り扱う理由があるのかという話になってきます。」

— 小谷野敦とちおとめのババ・バロネッタ (@tonton1965) March 17, 2022

(3ページ目)橘玲 進化論がもたらす「知のパラダイム転換」 自然科学は人文・社会科学を呑み込むのか|社会|中央公論.jp https://t.co/EpCuvYaeww

小谷野さんって面白いひとで、フロイトにしろユングにしろ、ただのオカルトとわかっているのだが、ご自身については、心理学的な影響を最大限に受けていることを開陳しないのである。

「大正生命主義」のちょっとしたブームと法文の形式論理からの解析の進展(それは、とどのつまりは、プロセス法学への近接であるが。)は軌を一にしているのであった。

それは戦後理解も実りあるものに変えてゆくだろうと思う。

すなわち、石原慎太郎が(文学史上、文芸史上)なぜ重要人物なのかと「文理主義」という極めて化体な憲法解釈である(これは占領統治における戦略的な解釈であるがーしたがって、「押し付け憲法論」は、解釈論としては空回りする、ただの政治的主張になる。石原慎太郎が言う「美文論」は、胚胎していた論理的理解からの批判を剥落して※、クリシェだろう。ー、もちろん、戦術としての言語装置が仕込んであるからこそであるーただし、それがもたらすものはパラドックスに過ぎない)。

※希代のロジシャンである井上毅による起草文のエレガントな佇まいが一面で(当時、世界的に、要はヨーロッパ、アメリカだってそうだったのであるが、ひとつの常道であった)歴史法学に棹差すものだったゆえにマルキシズムから排撃されることになったことが、理解を難しくしてしまった。